信州すざか農業小学校豊丘校

2023/12/05

12月2日土曜日 いよいよ最終回 今年の実りにありがとう

12月2日土曜日。空にはこの日の晴天を予感させる青空が広がるものの、小雪がちらつく豊丘の朝。

そんな凍てつく寒さの中、農業小学校の先生たちは早朝からせっせと作業中です。

そう、この日はとうとう第19期農業小学校の最後の授業日!

さあ今日も寒さをものともせず元気に子どもたちが集まってきましたよ![]()

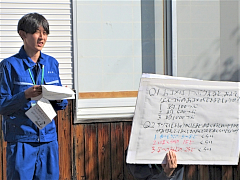

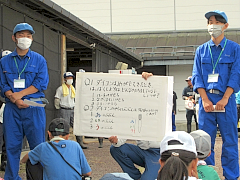

昔ながらのやり方を体験してきた米づくりと、タネから育ててきた様々な野菜についての問題が出ました。みんなよく覚えていたね![]()

そして最後の授業が始まります。

朝早くから先生方が準備してくれていたこちら。

これは薪を使った昔ながらのかまどとせいろです。蒸していたのはみんなで育ててきたもち米。今日はこのお米を使ってもちつきをするのです![]()

蒸したての熱々のごはんをちょっと味見![]()

それではいよいよもちつきに挑戦です! 杵が重くて持ち上げるのも大変な子どもたちは先生といっしょにぺったんぺったん。

順番についていくうちにだんだんお餅らしくなってきました。子どもたちが終わったら大人も挑戦!![]()

最後は先生が仕上げをしてくれたら完成です。

もちつきだけではありません。こちらでは、もち米を蒸すときに使っていたかまど用の薪割りにも挑戦しました。

クワの時とは違い、足は横にパーの形に開きます。けがをしないように、先生が一人一人やり方を教えてくれました。

杵よりも重いマサカリは持ち上げるのがもっと大変。ようやく叩いても全然割れそうにありません。ところが先生と一緒にやると…

見事! きれいに割れました。周りで見ていたみんなも思わず拍手! 歓声が上がりました。

きれいに割れました。周りで見ていたみんなも思わず拍手! 歓声が上がりました。

だんだん慣れてきた子どもたち。一人でも上手に割れる人もいましたよ。

もちつきも薪割りも「もっとやりた~い」という声が続々とあがります。そんな元気いっぱいの皆さんの次なる作業は、大豆の脱穀。

前回の授業では枝ごと刈り取った枯れた大豆を干しました。

この枝についたさやから大豆の実だけ取るのです。どうするかというと…

叩く! とにかく叩く!![]()

シートの上に落ちた実を集めると、葉やさやなどがたくさん混ざっています。そこで登場したのはとうみという道具。

上の口から入れてハンドルを回すと、中の風車で葉などのごみを飛ばして実だけを下から出す仕組み。

さっそくやってみましょう。

出てきた出てきた!

順番待ちしている間にも、落ちた大豆を拾ったりさやに残った大豆を取ったり、大事に育てた作物、一粒一粒をみんなで大切に集めました。

大豆の脱穀を終え、今期の農作業は終了。

さあ、いよいよ第19期信州すざか農業小学校の修了式です。

校長先生から代表児童が修了証を受け取ります。

続いてみんなで育ててきた野菜の授与。かぼちゃや白菜、ねぎ、大根。そしてもち米や農家先生お手製のみそも入った山盛りのかごは、今期の農業小学校を表すようですね。

たくさんのことを教えてくれた校長先生からは、作物の出来や久しぶりにできたひんのべのおやつのことなど、今期の農業小学校の作業を振り返ってお話をしていただきました。

三木市長からもお祝いの言葉をいただくとともに豊丘地域だからこそできた農業小学校という存在の素晴らしさのお話をしていただきました。

次は春からの活動のおもいで動画![]() たくさんの体験が思い出されますね。

たくさんの体験が思い出されますね。

子どもたちからは代表児童が授業を通して感じたことを発表し、

先生へのお礼の言葉とともに先生一人一人にお礼のカードを渡しました。

保護者の方からも農業小学校を通して作物を育てる体験で得たことをお話しいただきました。

修了式の後には先生もいっしょに全員で写真撮影。

最後のおやつは、みんなでついたお餅です。

自分たちの手で苗を田んぼに植えるところから昔ながらのやり方で大切に育ててきたもち米。お餅だって自分たちの力でつきました。先生の手で美味しく仕上げてもらったお餅はごまときなことあんこの三種類。農家先生お手製のたくあんも入っていましたよ![]()

それから農家先生の手作り味噌もいただきました。授業でも仕込みの様子を見ながら「みそのはなし」をしてもらいましたね。

さらにおみやげはもち米にたくさんの野菜! 抱えきれないほどりっぱに育った野菜はどれもみんなが植えてお世話をしてきました。

子どもたちのために授業以外の時間も畑や田んぼの世話をしてくれてきた農家先生たちといっしょに記念写真してお別れです。

農家先生、いろんなことを教えてくれてありがとう![]()

信州すざか農業小学校豊丘校第19期生の皆さん、修了おめでとう! 楽しかったね

2023/11/07

11月2日土曜日 第11回授業 さあ、野菜の収穫だ!

朝から晴天に恵まれ、11月とは思えないほどの暖かい陽気となった3連休中日の11月3日土曜日、信州すざか農業小学校の第11回目の授業が行われました。

半袖1枚でも良さそうな気温とはいえ、季節は秋。

そう、秋といえば……

「収穫の秋」です!

農業小学校の畑でも、春から植えてきた作物が収穫のピークを迎えます。この日はいよいよたっぷり収穫しますよ~!

さて、その前に、「食欲の秋」でもあるこの季節。実はこの日のおやつは、前回収穫したさつまいもでつくる焼き芋です! そこで、畑作業の前にみんなで焼き芋の準備をしました。

新聞紙でくるんださつまいもを濡らして、アルミホイルで包んだら完成。たくさん用意したさつまいもも協力して全部包めました。

熱々の灰に入れたらあとは農家先生におまかせ。おいしい焼き芋にしてくれますよ![]()

さあそれでは、いよいよ収穫です!![]()

こちらでみんなが掘っているのはなんだろう?![]()

長いもです!

パイプに入れて植えたタネイモはこんなに長くなりました。

中にはへんてこな形のイモも![]()

おなじイモでも、こっちは里いもです。

4月の一番初めの授業で植えてから7か月近く。ようやく収穫。

茎の根元の大きなイモが親芋。そのまわりについているのが小芋、さらに孫芋…といくつものいもが一つのかたまりになっています。ばらばらにしてみると一つの株からたっぷりの里芋がとれました。

葉っぱも大きく育って、みんながこびとみたいに見えますね![]()

一方こちらで鈴なりにできていたのは…

落花生です!

イモのように土の中に初めからできるのではなく、花が咲いたあと「子房柄」というツルのようなものが土に入って実になるという、ちょっと不思議な育ち方をします。

今年植えたのはオオマサリネオという落花生の中でも特に大きな実になる品種。「こんな大きな落花生初めて見た」という声も![]()

春から育ててきた作物の次は、夏に植えた作物の収穫です。

まずは春菊。こちらは葉っぱの先を折るようにして摘みます。するとまた伸びて、何回も収穫できるのだそう。

いつもはみんなのおやつを作ってくれている先生たちもきていっしょに手伝ってくれました。

続いては大根。たくさん育った中から2本選んで抜きます。

意外と抜けない…!

力いっぱい抜いた大根は、タネをまいてからまだたった2か月ほどですが、立派に育っていました。まだまだこれから大きくなりますが、あまり育ちすぎると「す」といって、真ん中に穴ができてしまうことがあるんだそう。外からはわからないので収穫のタイミングを見極めるのは難しいですね![]()

さて、同じく2か月前に苗を植えた白菜はというと…

こーんなに大きくなりました![]()

植えたころは夏真っ盛りの暑い時期。今年は雨が降らず、みんなでたっぷり水やりをしましたね。あの小さな苗が立派に大きくなり特に良い白菜に育ちました!

暑すぎたり雨が少なかったりと天候がおかしく作物への影響も多く心配だったのですが、農家先生たちが毎日水やりをしたり虫を取ったりしてお世話をしてくれました![]() そのおかげでどの作物も立派に育ち、みんなたっぷり収穫することができました

そのおかげでどの作物も立派に育ち、みんなたっぷり収穫することができました![]()

さて、収穫だけではなくこの日は玉ねぎの植え付けもしました。

玉ねぎは、じっと雪の下で長い冬に耐え甘みを増して春に育ち始めるため今のうちに苗を植えるのです。

まだ丸い実はついていなくて細いネギのような苗が玉ねぎの苗。

この苗をにぎりこぶし一つ分ずつあけて立てるように並べていきます。

今年も6月に収穫したのを覚えているかな? あの玉ねぎもこうして去年の生徒のみんなが植えてくれました。今日みんなが植えた玉ねぎも立派に育つと良いね。

作業の後の終わりの会では、元気象庁予報官の教頭先生から雲について教えてもらいました。

毎朝のきょうのそらでも登場する様々な雲。雲はいろいろな呼び方がありますが、実はたった10種類にわけられるのだそう。みんなも空を見上げて今日の雲はなにかなと考えてみてくださいね![]()

そして秋の空と豊丘の山を彩る紅葉を見ながらのおやつタイムは…楽しみにしていた焼きたての焼き芋!

熱々の焼き芋はびっくりするくらい甘くてとろとろ![]() 前回の授業で収穫したシルクスイートというさつまいもは、もともと甘くて滑らかな品種ですが、やっぱりこれは農家先生の絶妙な焼き加減のなせる業です。

前回の授業で収穫したシルクスイートというさつまいもは、もともと甘くて滑らかな品種ですが、やっぱりこれは農家先生の絶妙な焼き加減のなせる業です。

みんなおかわりもしておなかいっぱい。「味覚の秋」も楽しみました![]()

いよいよ次回12月2日土曜日で今年度の授業も最終回となります。4月から始まった農業小学校もあっという間に修了式 みんなで育てたもち米でおもちつきもしますよ。最後の授業も楽しみましょう!

みんなで育てたもち米でおもちつきもしますよ。最後の授業も楽しみましょう!![]()

そして、農業小学校の活動のお手伝いをしてくれた須坂創成高校のみなさんですが、参加は今回が最後となります。

今回も6名の生徒さんと先生方お2人が農小クイズや授業の補助をしてくださいました。色々なことを教えてくれてありがとうございました![]()

2023/10/10

10月7日土曜日 第10回授業 昔ながらの米づくり4

朝から気持の良い青空の広がる快晴となった10月7日土曜日、信州すざか農業小学校第10回目の授業が行われました。

さて、前回の授業では最後に校長先生から宿題がでました![]()

1本の稲にはお米が何粒ついているか数えてみてください

「みなさん、何粒ありましたか?」

「99粒!」「110粒!」

校長先生の問いかけに、みんな元気に答えてくれました。

そして続く須坂創成高校の生徒さんの農小クイズではさっそくお米の数の問題! もちろんみんなわかったよね?![]()

2問目はさつまいもの保存についての問題。須坂創成高校の宮川先生によるクイズの解説には大人からも「へえ~」と声が出ました。

なんといっても今日の授業はさつまいも掘りなのです![]() 甘くて美味しいさつまいもを食べるためによーく学習したところで畑へ移動します。

甘くて美味しいさつまいもを食べるためによーく学習したところで畑へ移動します。

畑へ着いたらさつまいもを掘る前に畑の観察。収穫の近づいた作物たちはどれも立派に育っています。

その中から山岸先生が長いもについてお話をしてくれました。

長いもは土の中にいもができるのですが、ツルにも実ができるんですって。それがこの…

むかご!

「ちっちゃーい」「じゃがいもみたい」

ほとんどの参加者が初めて見たよう。さらに、土の中の長いもはというと…

「長い!」

立派に育っている模様。次回の収穫が楽しみですね。

さて、それではいよいよさつまいもを掘りましょう。

出来ているかな?

そして…

特大サイズやおもしろい形のいもなど、土の中からはたくさんのさつまいもが出てきました!

みんな夢中で掘って、

なんと386キロもとれました

今日の成果は、参加者へのおみやげと次回の授業のやきいもになる予定です。農業小学校で今年育てたさつまいもはシルクスイートという品種で、とても甘くてしっとり。やきいもにしたら絶品ですよ![]()

ところで、先生が片付けておいてくれたさつまいもの長いツル、見覚えがありませんか?

そう、春に植え付けたさつまいもの苗です。タネイモでも種でもなく、他の苗ともちょっと違う形のさつまいもの苗は、このツルだったのです。さらに、太いツルと葉の間の茎の部分は葉柄(ようへい)といい、食べることもできるのですって。

さて、今日の授業はこれだけではありません。次は田んぼで前回収穫した稲の脱穀です![]()

少し汗ばむくらいの陽気となった秋晴れの空には、綿雲にすじ雲、飛行機雲も見えます。元気象庁予報官の教頭先生によると、高層雲や巻雲という高いところに出ている秋らしい雲なんだそうです。

そんな空のもと、秋めいてきた風景を眺めながら田んぼに到着。

「脱穀」はお米の入った籾を稲穂からとる作業です。今は機械を使って行うのが普通ですが、「昔ながらの米づくり」がテーマの今年の農業小学校。昔の道具にも挑戦します。

まずは千歯こき。

大きな櫛のような刃の間に稲を通して引っ張り、籾を外します。

結構力がいるね。

そしてもう少し進化したのが足踏み脱穀機。

突起がついたローラーを回して稲をあて籾を外します。

これも油断すると体が引っ張られそう!

どちらも一見簡単そうなのになかなかコツが必要な道具。もう100年位前のものですが今でも現役で使えます

そして現代の機械・ハーベスター。

のせるだけで藁と籾に分け、さらに籾は袋に入れてくれる便利な機械!

昔の道具を体験したからこそ便利さがよくわかります。

なかなかできない貴重な体験、みんな楽しみながらやってくれました。

最後は神社に向かって、お米が収穫できたことをみんなで感謝しました。

さあ、そしてたくさんの活動をしておなかが減ったみんなへの今日のおやつは「こねつけ」。

ご飯を使った郷土料理で、こんがり焼いたこねつけの中には昨年農家先生が作ってくれたお味噌が入っています。さらに、さつまいもの葉柄のきんぴらも入っていました。校長先生からいただいたシナノスイートというりんごもデザートに入って豪華なおやつです。

さて、いよいよ次回は収穫の秋がやってきます。今まで育ててきたたくさんの野菜を収穫しますよ![]() 収穫用の大きな袋や箱に期待を込めて来てください!

収穫用の大きな袋や箱に期待を込めて来てください!![]()

2023/09/25

9月23日土曜日 第9回授業 昔ながらの米づくり3

9月23日土曜日 農業小学校の田んぼは一面黄金色になり、たわわに実った稲穂は頭を大きく垂れています。

さあ、稲刈りです!![]()

秋を感じさせる涼しい風がそよぐ中、みんなで早速田んぼに出発。

田んぼでは、前の日のうちに農家先生が鳥よけの網を外し外側の列の稲を刈って、今日の稲刈りの準備をしておいてくれました。

5月の田植えでだいたい3本ずつ植えた稲は「分けつ」してひとつかみぐらいに増え大きく育っています。

まずは、校長先生から稲の成長についておはなしを聞きます。

おや?![]() きれいな黄金色の稲穂の中、一部黒ずんだ場所があります。

きれいな黄金色の稲穂の中、一部黒ずんだ場所があります。

これは鳥に食べられてしまった稲です。鳥よけの網の上に集団でとまって網を下げ、飛び出た稲を食べてしまうのだそう。

「すごい!」 思わず感心してしまいますが、この稲にはお米が入っていません。鳥たちの大好物のもち米を食べられないようにするのはとても難しく頭を悩ますところなのです

思わず感心してしまいますが、この稲にはお米が入っていません。鳥たちの大好物のもち米を食べられないようにするのはとても難しく頭を悩ますところなのです![]()

そして、校長先生から稲刈り鎌の使い方を教えてもらったら、いざ挑戦!![]()

先生がやり方を丁寧に教えてくれます。

みんなあっという間にコツをつかんでどんどん刈っていきます。

その一方、こちらでは大人の皆さんに束ね方を講習中。

藁を使って刈った稲を束ねるのですが、なかなか先生方のようにはできません。

大体刈ったら、最後は機械を使っての稲刈りを見せてもらいました。

刈るだけではなく束ねてもくれる「バインダー」に、思わず歓声があがりました![]()

次ははぜかけです。束ねた稲を干すために、支柱に渡したはぜ棒と呼ばれる鉄の棒にかけていきます。

小さい子どもたちにはちょっと位置が高くてたいへん。でも背伸びしながらがんばってかけてくれました。

はぜかけをしたら落穂ひろい。刈り残した稲や落ちている穂を拾います。大切なお米、取りこぼした細かいものも集めましょう。

よーく探して…おや? 子どもたちが夢中で探しているのは落穂かな?

トカゲにイナゴ、カマキリにトンボ、ネズミもいたんですって! たくさんの生き物とも出会いました

たくさんの生き物とも出会いました![]()

そして、ようやく稲刈りが完了!![]()

がんばったみんなを迎えてくれたのは…

農家先生特製のひんのべです![]()

手作りのひんのべには野菜もたっぷり。子どもも大人もみんなで美味しい笑顔が飛び出ます。

おかわりの列も続き…大鍋に3つあったひんのべも、ほとんど完食![]()

実は、コロナ禍によりずっと農家先生のお手製おやつをみんなでそろって食べることができませんでした。4年ぶりとなる記念すべきひんのべ。先生方にとっても美味しさはひとしおでした。

最後に稲穂を1本ずつもらいました。1本に何粒お米ができたのか数えてみてくださいね。

今日はぜにかけた稲は、太陽の光と風を浴び、どんどん美味しくなっていきます。次回は脱穀。お米が食べられるようになるまであと少しです。

2023/09/07

9月2日土曜日 第8回授業 豊丘たんけん隊!

9月に入り、季節もいよいよ後半。畑では、夏にじゃがいもやとうもろこしを収穫した場所に秋冬野菜を育て始めます。

ところが…例年にない暑さと雨不足のため、今年は植え付けや種まきなどは1週間遅らせたほうが良さそうとのこと。

自然を相手に作物を育てる農業では、天気や気温、風や湿度などに作業が大きく左右されます。本当なら日々天気予報や空の様子を見て、作物の植付けや収穫、お世話をする時を決めるのです。しかし日程が決まっている農業小学校。農家先生たちは悩みながらも、子どもたちに体験してもらいたいし…とみんなで前の日に相談し、“予定通り作業は行う。そのかわりたっぷり水をやる!”ということに決まりました。

そしてむかえた9月2日土曜日、信州すざか農業小学校第8回目の授業です。

空にはうっすら雲が覆うもののもよく晴れて暑い日になりそう。全部で10種類ほどある雲も修了式までには全部教頭先生に教えてもらえるかな?

この日も須坂創成高校から先生と2人の生徒さんがきてくれました。はじめの会では大根の問題を出してくれましたよ。

芽はどんな形? 辛い部分はどこ? なかなかむずかしいぞ。

発芽や収穫がますます楽しみになった大根。早速蒔きに行きましょう![]()

大根を植えるのはじゃがいもを収穫した後の畑。先生がきれいに耕してくれていました。

ここにうねを作って、種を蒔きます。大根は浅く植えるので掘りすぎは厳禁。くわを使って、まっすぐに浅く土を掘ってうねを作ります。

土が乾燥しているので出来上がったうねの上へ、先生が水をたっぷりくれました。そこへ1か所に2粒ずつ種を蒔きます。

小さい大根の種、なくさないように注意して蒔きました。ハートの芽、見られるかな?

こっちの種はもっと小さい種

春菊です。

とても小さい種なのでバランスよく蒔くために道具を使います。春、かぶの種蒔きのときにも使ったね。

みんなも挑戦させてもらいました。

続いて植えるのは2種類の苗。

白菜の苗と

ブロッコリーの苗です。

手で穴を掘って、ポットから出した苗を植えます。芽の真ん中にある「成長点」に土がかかると育たなくなってしまうので注意が必要。慎重に植えました。

そして植える前には忘れずにた~っぷり水を入れ、植えた後もしっかり水をやります。

じょうろに何度も水を補充しました。このあと、さらに先生が機械を使って水やり。雨がないとこんなに大変なんだね。

植える作物があれば採れる作物もありますよ。春に植えたかぼちゃは大きく育って今が採り頃![]()

今年は良い出来で、みんなとても大きなかぼちゃを採れたようです。

白い皮が特徴のこのかぼちゃは白爵(はくしゃく)という種類で、皮がとても固いそう。その代わり長持ちするので、丸のままなら来年の初めまでもつ「年越しかぼちゃ」なんですって。

さて、この日は作業後に離山(はなれやま)という山を散策する予定でしたが、一生懸命畑の作業をしているうちに時間が足りなくなってしまったので、散策はせず離山に伝わる民話『離山伝説』の紙芝居を聞くことになりました。

竜が岩になったという離山の伝説。みんな真剣に聞いていました。

おはなしに出てきたぜひ竜が口を開けている形の「蛇の口」はそのさとホールから歩いて10分ほど。頂上にあるお堂には今回読んだ紙芝居が飾ってあります。展望台からは須坂の町もよく見え、ふもとにはアスレチック遊具のある「わんぱく広場」もあります。ぜひ行ってみてくださいね![]()

さて、楽しみのおやつは先生お得意のおやき。

中身は、今日収穫した白爵かぼちゃ! とっても美味しくできたと先生が太鼓判を押してくれました。それからこの時期の定番の大きな丸ナス入りのおやきです。

ひとりひとり先生から声をかけてもらいながらいただきました。

さらに須坂市地域おこし協力隊の方からスイカの差し入れ! 暑い畑作業後には最高ですね![]()

おみやげに先生からきれいな盆菊もいただき、この日は終了。

今日植えた作物たち、雨不足が心配ですが無事大きく育ちますように![]()

次回はいよいよ稲刈りです! おやつはいよいよ………![]()

楽しみにしてくださいね![]()

:: 次のページ >>

検索

カテゴリ

リンクブログ

須坂のリンク

- いけいけすざかブログ一覧

- 須坂といえば・いけいけすざか 須坂市公認ポータルサイト

https://www.suzaka.ne.jp/

- 須坂市公式ホームページ https://www.city.suzaka.nagano.jp/

- 須坂新聞 https://www.suzaka.ne.jp/news/