2024/04/10

『立町管公略縁起』と立町天神社

もんじょ紹介№19

『立町管公略縁起』と立町天神社

(黒川真家文書から)

天神社は、菅原道真を祭神としており、天満神社や祭神の生前の名前から菅原神社などとなっていることもあり、全国に広く分布しています。

立町天神社は、現在墨坂神社(芝宮)境内にあります。芝宮境内には建御名方命と墨坂神を祀った墨坂神社芝宮本社を中心に、南側に稲荷神社・弥栄社があり、北側には養蚕神社・天神社・西宮神社があります。

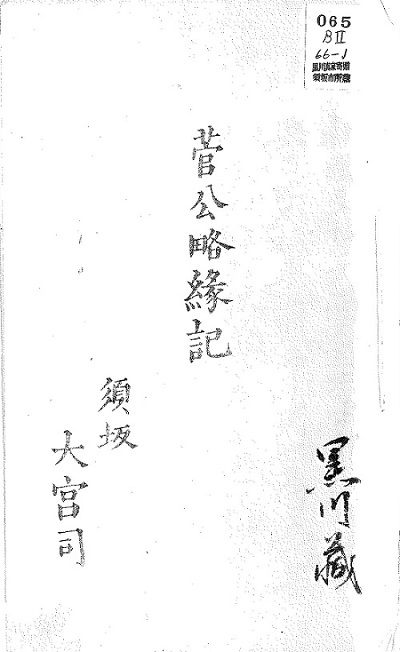

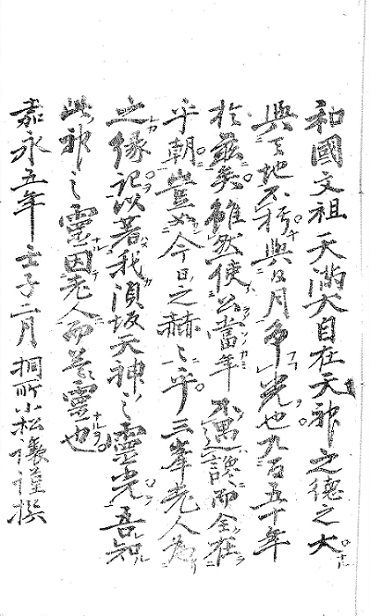

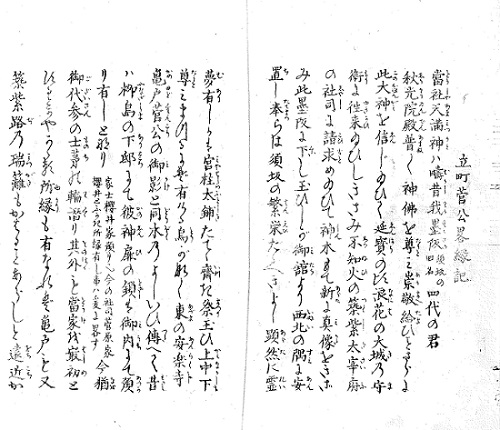

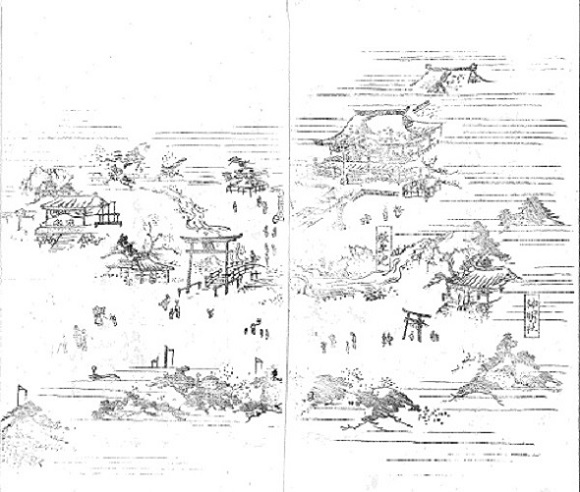

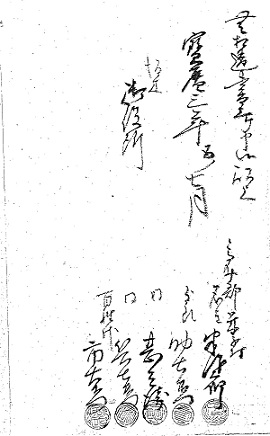

今回ご紹介する文書は、嘉永5年(1852)2月「須坂 大宮司」によって出版された、立町天神社の縁起を記した文書です。表題は「管公略縁起」ですが、内題は『立町管公略縁起』となっており、記述されている内容と照合すると、これが本来の表題ということがわかります。わずか6ページの小冊子ですが、序文を須坂藩儒者の小松桐所、本文の執筆は須坂藩家老を務めた平武雄=丸山舎人が書いています。また、九明善が描く見開きの立町天神社絵図も付いています。

『立町管公略縁起』を糸口に、立町天神社が芝宮神社境内に移転するまでをまとめてみましょう。

① 立町天神社は、神仏に崇敬が篤く、大阪加番を12回も勤めた須坂藩4代藩主堀直佑(1655~1721)が、延宝年間(1673~1680)に大阪加番を2回勤めており、筑紫大宰府の社司に請い求めて、神木で新たな真像を刻み、「御舘より西北の隅に安置し祀らば須坂の繁栄たつべき」との霊夢で、領内の墨坂の地、上町辺りに堀家の産土神(うぶすながみ)として神殿を造営して祀った。これが上町天神社であった。(『立町管公略縁起』)

② その後、寺社奉行鳥居伊賀守忠孝の宝暦2年(1752)4月~同年10年(1760)3月に行われた当国一統神社御改めの節、現在の立町260番地(第3分団1部詰所辺り)にあった神明社地に移され、神明社は芝宮に移された。(立町天神棟札)

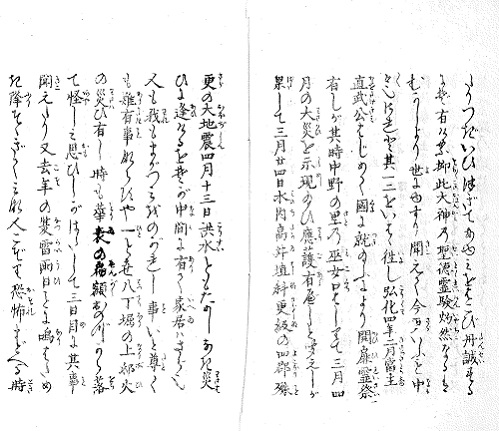

③ 安永7戌年(1778)4月3日、町内50軒余が焼失する大火災があり、立町天神社も罹災した。ご神像は無事救出され、以降土蔵を仮殿にして神事を執り行ってきた。

④ 寛政元年(1789)春、駒澤貞称らが君命を受け、同年9月、社地の拡張も行い、立町天神社を再建した。(山岸孝爾家文書・芝宮天神社神殿の墨書)

⑤ 寛政2年(1790)と弘化3年(1846)には7日間の御開帳が行われた。

⑥ 嘉永5年(1852)に菅公950年祭が行われた記録があり(『立町管公略縁起』)、近隣からの参詣客で賑わう神社になっていたことが窺える。良寛や一茶も参詣したと伝えられる。

⑦明治35年(1902)5月、菅公1000年祭が立町天満宮において盛大に催された。本殿・拝殿の修理や水屋の新築及び石柱、石垣、玉垣などの造成も行われた。当時の境内敷地は間口10間、奥行き20間あり、十数本の欅や松の大樹が覆う壮厳な宮であった。

⑧ 明治39年(1906)神社統廃合の勅令により、建造物の一切が芝宮境内へ移転した。跡地は都市計画道路屋部線となって、史蹟の名を留めるだけとなった。

以上天神社の変遷をまとめると

① 上町辺りに「上町天神社」として創建される。

② 立町にあった「神明社」地に移される。神明社は芝宮に移される。

③ 安永7年(1778)火災により焼失し、土蔵(場所不明)で祭事が行われる。

④ 寛政1年(1789)立町に社地を広げて再建される。

⑤ 明治39年(1906)芝宮境内(現在地)に移される。

※②の芝宮に移された神明社は、現在稲荷社内に安置されている。(『須高』第10号「立町天満宮について」徳永隆寿氏)

【立町管公略縁起】

2024/03/27

「確誓録」と奥田神社敷地の寄進

もんじょ紹介№19(黒川真家文書から)

「確誓録」と奥田神社敷地の寄進

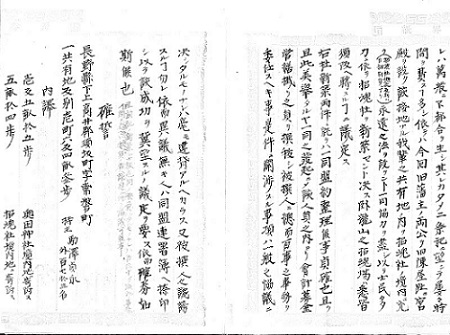

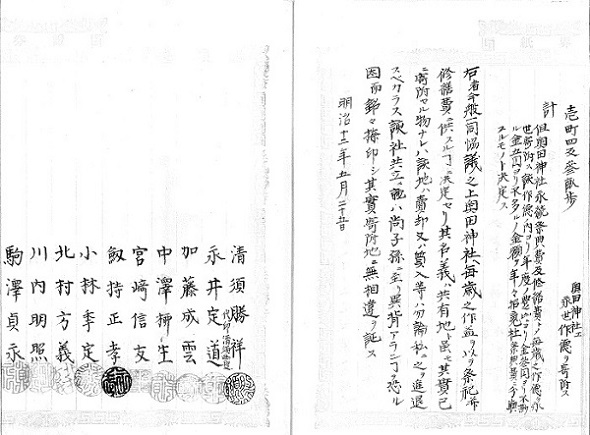

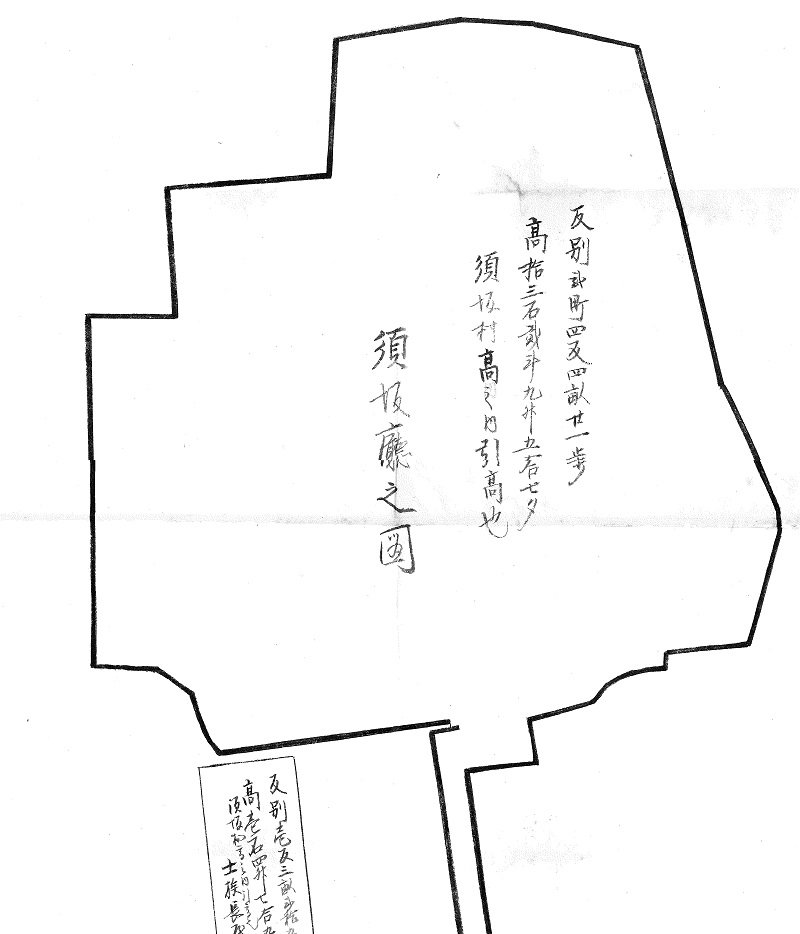

前回は、旧須坂藩館(陣屋)跡地などを旧藩士に払い下げたことの文書などをご紹介しましたが、今回は荒無地として旧藩士に払い下げた土地に、旧藩士たちが初代直重及び13代直虎を祭る奥田神社の創建及び招魂社の移転建立するために、共有地として取得する経過の文書をご紹介します。

明治4年(1871)の版籍奉還により旧藩の所有土地(館跡地や藩士の屋敷地・耕作地)はいったん国所有の土地になりました。その土地が明治6年以降に旧藩士などに払い下げられたことは前回の通りですが、「確誓録」は、明治12年(1879)5月25日に奥田神社創建及び招魂社移設のため、荒無地を旧藩士174人で買い上げて共有地とし、奥田神社などの境内地として寄進することの誓約書です。

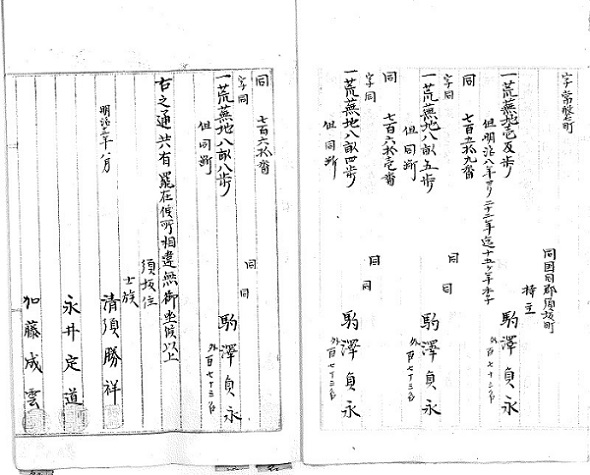

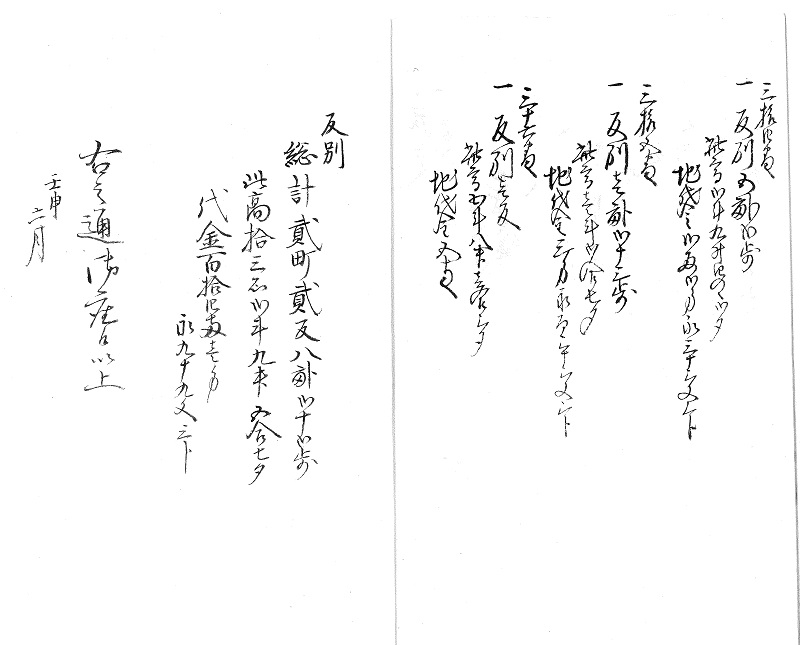

「確誓録」では、一反五畝十五歩(約1,535㎡)を奥田神社敷地として、五畝十四歩(約㎡)を招魂社敷地、一町四反三畝(約14,157社へ永世作徳(小作人が地主へ納める小作料)として寄進することとしています。

確誓録を受け、同年8月に荒無地一町六反三畝十九歩(約16,200㎡)を旧藩士の地権者6人から、駒澤貞永外173人が、明治8年から22年までの15年季で買い取って共有名義とすることに同意した文書が「用書留」です。

なお、用書留には共有者174人が記名・押印しているのに対し、確誓録では178人の記名・押印となっています。

【用書留】

【確誓録】

2024/03/13

須坂藩館のゆくえ-須坂庁、そして払下げ津へ-

もんじょ紹介№19

須坂藩館のゆくえ-須坂庁、そして払下げ津へ-

(黒川真家文書から)

須坂藩館(陣屋)跡地は、廃藩置県、版籍奉還を経て、旧藩士などに払下げられ、現在は住宅などのほか、奥田神社や須坂小学校が建てられています。その経過の一端を2回に分けてご紹介します。

大名家として14代続き、最後の藩主堀直明で終わった須坂藩大名の居場所・館(陣屋)は廃藩置県を経てどうなっていったのか、黒川真家文書に残されています。

明治4年(1871)7月14に発せられた「藩ヲ廃シテ県ヲ置ク」勅書により廃藩置県が行われ、須坂藩は須坂県となり旧須坂藩館に須坂庁が設けられました[旧松代藩領の村々(福島村、仁礼村など)は松代県に、旧幕府領(井上村、村山村など)は明治3年に中野県となっています]。藩が所有していた兵器は没収され、武器・弾薬類は東京鎮撫台第二分営が駐屯していた旧上田城まで運び、引き渡されました。

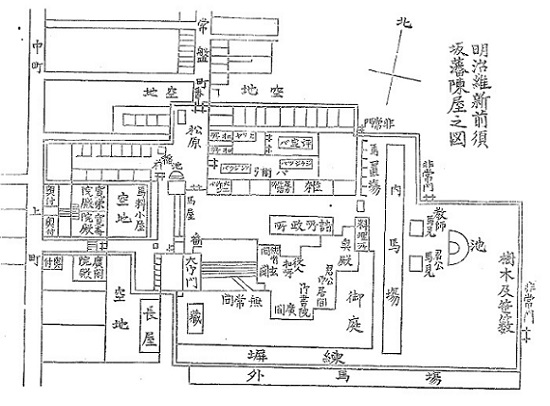

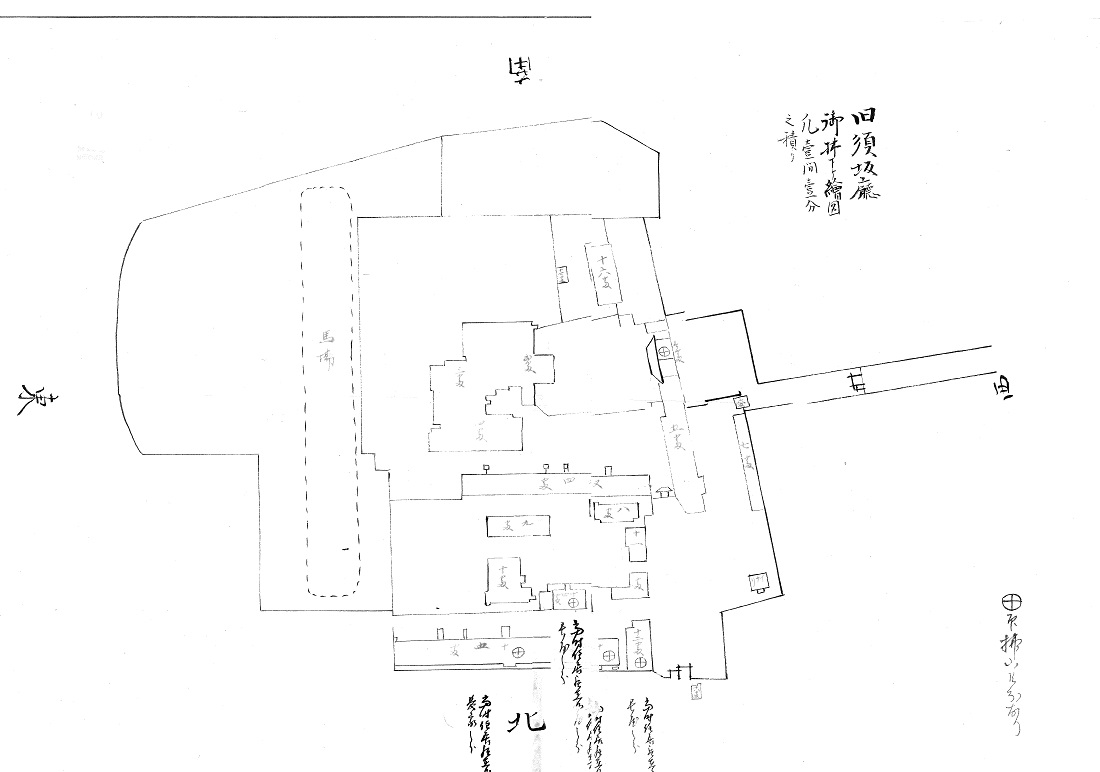

陣屋敷地に居住していた直明は版籍奉還(明治2年6月)後、既に東京へ移住していました。陣屋敷地にあった居宅など建物も「旧須坂庁御払下絵図」にあるとおり払い下げられ、次いで土地が払下げられたものと思われます。

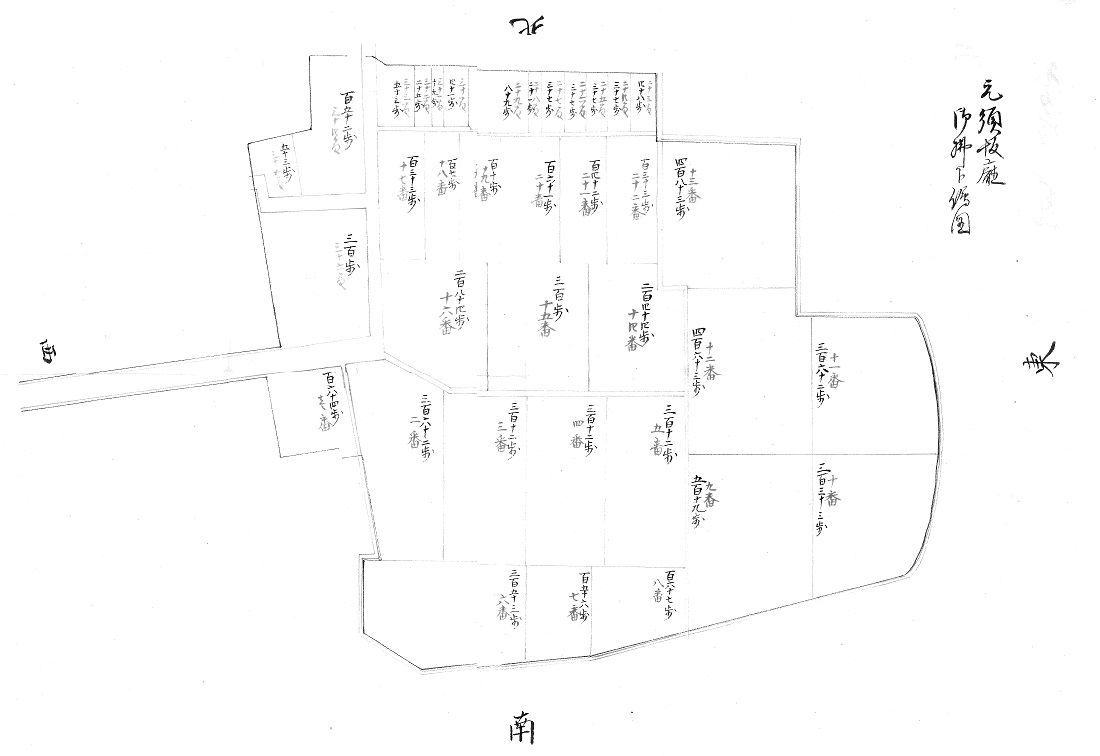

「須坂庁之図」によると陣屋敷地の面積は二町四反四畝廿一歩(約24,268㎡)でしたが、ここから道の部分を差し引いた二町二反八畝廿一歩(約22,681㎡)を「元須坂庁御払下絵図」のとおり、36の区画に分け「構内地坪御払下取調帳」により払下げています。一区画当りの面積は19歩(約62㎡)から519歩(約1,715㎡)となっており、居住地以外の区画は荒無地(未開墾地)として士族に払い下げられました。

また、「構内地御払下取調帳」とあるように、陣屋の外にあった長屋も旧藩士に払い下げられています。

【須坂庁之図】

【明治維新前須坂藩陣屋之図(上高井誌より)】

【旧須坂庁御払下絵図(建物)】

【元須坂庁御払下絵図(土地)】

【構内地坪御払下取調帳(抜粋)】

この荒無地に奥田神社などが建てられることになりますが、次回ご紹介します。

2024/03/11

文書館収集史料展示開催中です

文書館館では収集史料「相杜神社文書・塩川区有文書から」を開催しています。

相杜神社(相森町)と塩川町からお預かりした史料を整理し、中から以下の通り特徴的な史料の展示を行っています。

相杜神社文書からは

1 村送り状

2 用水出入り関係(水争い)

3 相杜神社御本殿関係

4 相杜神社修繕関係

塩川町区有文書からは

1 褒詞・褒状

2 永隆寺土地関連

3 収穫地価地租・土地台帳

4 日野村大字塩川之内絵図

といった史料を展示しています。

会 期:2024年4月21日(日)まで(土・日曜日及び祝日も観覧可)

会 場:須坂市文書館展示室(旧上高井郡役所内)

開 館:9:00~17:00

観覧料:無料

2024/02/28

米子鉱山開発はこうして始まる-宝暦年間の場合-(竹前源治家文書から)

もんじょ紹介№15

米子鉱山開発はこうして始まる-宝暦年間の場合-(竹前源治家文書から)

日本は火山が多くあり、各地で硫黄が採れました。

硫黄は古くは炬火・燃料、薬用・農薬などに使われ、続日本紀に信濃国の調(租税)として硫黄が納められたという記録があります。その後中国で黒色火薬が発明されると、火薬の原料として中国(宋)へ輸出され、日本でも鉄砲が伝わると国内での需要も大きくなったものと思われます。

米子での硫黄の採掘は、寛永2年(1624)には行われていたとされ、その後採掘者は様々変遷し、昭和35年(1960)に中外鉱業が硫黄採掘を終了するまで採掘が行われました。硫黄の採掘終後は蝋石、ダイアスポーア(共に耐火物などに使用)の採掘を行っていましたが、1973年(昭和48年) 米子鉱山は全面閉山となりました。

須坂市において硫黄の産出は、昭和初期に製糸業の衰退を補う産業として大きな役割を担い、昭和18年には須坂駅まで索道が延長され、須坂駅には引き込み線ホームが建設されました。

今回ご紹介する文書は、米子村役人が硫黄採掘請負いにあたり、坂木代官所に提出した文書です。

【読下し文】

覚

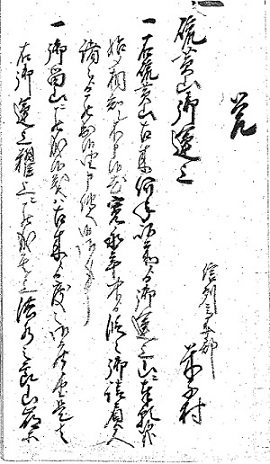

硫黄山ご運上 信州高井郡米子村

一 右硫黄山古来何年以前よりご運上山に願い奉り候や始めあい知り申さず候。尤も寛永年中より段々お請負人諸々より罷り出で候由、申し伝え候おん事

一 御留山に罷りなり候義は、古来より度々ご座候由、是は右ご運上糴上に罷りなり、その上洪水の節山崩れ等仕り、硫黄堀場押し埋め、或いは硫黄下直、扶持米高直にて稼ぎに罷りならず、お請負人ご座無く候ゆえ、お留山に仰せ付けられ候。近年お留山に罷りなる義ござ無く候おん事

一 硫黄出方の儀、弐千貫匁位より七千貫匁位に出申し候。尤諸道具其の外諸掛り失却多く相懸り申し候。硫黄石に善し悪しこれ有り、又は年により普請相懸り申し候。尤普請多く相懸り申さず候と之の訳にて増減ご座候御事

一 硫黄売り方の儀は、所にて同国の商人へ売り渡し申し候。その外同国松本辺り・松城・善光寺・須坂・中野・飯山の辺り市場へお請負人方より遣わし売り申し候。直段の義金一両に付き二十貫目位より四十貫匁位仕り候。時々に相場相替り、高下ござそうらえども、相定まり候儀はござ無く候おん事

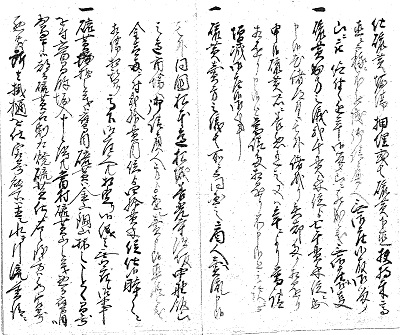

一 硫黄掘り様の義は鷹目硫黄は金山銅山などのことく間歩を付け、六百間余り掘り入れ申し候へ共、当村硫黄山の義、総て鷹目は出かね申し候。すべて硫黄石割り取り焼き硫黄仕る。右の致し方は水最寄り悪しき所は掛け樋を仕り最寄り能き所は直に水を引き流し普請仕り、硫黄石洗い出し、搥・石鑿にて割り落とし釜をこしらえ焼き申し候。釜数は人足の多少に応じこしらえ申し候。当時は、釜五つこしらえ置き申し候。堀り子人足の儀は年々増減ござ候え共、二十人位より五十人程の間の人数にて、雪国ゆえ山内雪明け次第四月節より山入りなし仕り、十月節まで山内に小屋をかけ硫黄掘り候内は居住仕り罷りあり。尤も用事これ有の節は、下り上がり仕り候。当時二間半の梁に五間小屋一か所、二間梁に五間の小屋壱か所、三間梁に六間の小屋壱か所、九尺梁に二間半小屋壱か所等ご座候御事

一 硫黄掘り候人足、毎年四月節より十月節まで右小屋に罷りあり、掘り申し候。深山に候えども、雪積もり申さず候年はケ成りに十一月の頃まで罷りあり、あい稼ぎ、尤も冬登り申し候節は弱人足は働き致しかね候に付き、達者なるもの計り集め、小勢にて登り申し候御事

一 居村より硫黄小屋まで道法り三里小屋場より硫黄掘り場まで道法り一里ご座候事

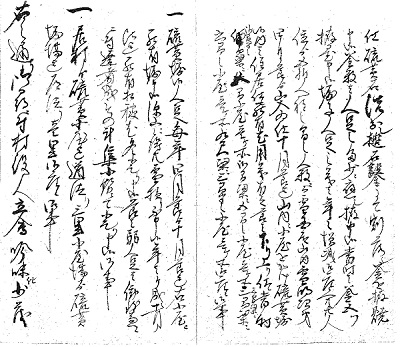

右の通りお尋ねに付き村役人立会い吟味仕り少しも相違なく書上げ申し候、以上

高井郡米子村

宝暦三年酉七月 名主 半治郎

坂木 与頭 助右衛門

御役所 同 甚兵衛

同 兵右衛門

百姓代 地右衛門

(参考)

米子鉱山等に関する主な事項

| 西暦 | 年 | 事項 |

| 1624 | 寛永2 | 米子村にて硫黄を掘り始める |

| 1704 | 宝永1 | 米子村の竹前源次郎が米子鉱山の硫黄を掘る |

| 1719 | 享保4 | 米子村の竹前権兵衛が硫黄を採掘し幕府に献上する |

| 1721 | 享保6 | 井上村の源兵衛が30両の運上金で硫黄の採掘を請負う |

| 1729 | 享保14 | 灰野村の善右衛門と米子村の小平治の共同で硫黄請負う |

| 1749 | 寛延2 | 井上村の仁右衛門が18両出で硫黄採掘を行う |

| 1751 | 宝暦1 | 江戸神田旅籠町の小松屋藤吉及び米子村の半次郎が硫黄採掘を請負う |

| 1753 | 宝暦3 | 半次郎が運上金8両を納めて硫黄採掘を請負う |

| 1764 | 明和1 | 米子村の銀右衛門が硫黄採掘を請負う |

| 1780 | 安永9 | 竹前源次郎が7か所(泉坑、滝頭坑、沢場坑、大黒坑、和合院坑、恵美須坑、屋源田坑)の硫黄を採掘する |

| 1893 | 明治26 | 米子鉱山沢場抗の経営が藤森弥作から東京市の中北福松に移る |

| 1894 | 明治27 | 石川家僧侶日野忠貞が竹前源次郎より権利を買受ける |

| 1896 | 明治29 | 四阿山大洪水で死者多数、鉱山施設ほとんど流失する |

| 1898 | 明治31 | 米子鉱山沢場抗火災で60日間の営業停止 |

| 1902 | 明治35 | 須坂硫黄株式会社が解散し、信濃硫黄株式会社設立される |

| 1903 | 明治36 | 米子硫黄会社を横浜の山下亀三郎に譲渡する |

| 1913 | 大正2 | 2月7日落盤事故で18名死亡 |

| 1934 | 昭和9 | 米子鉱山を中外鉱業株式会社に譲渡する |

| 1943 | 昭和18 | 索道が須坂駅まで延長、引き込み線ホームが建設される |

| 1944 | 昭和19 | 須坂駅引き込み線ホームに、高井鉱山、横手鉱山、米子鉱山共同の貨物積込所ができる |

| 1952 | 昭和27 | 落盤事故により2名死亡 |

| 1960 | 昭和35 | 硫黄鉱山閉山。蝋石、ダイアスポーアの採掘は続く |

| 1973 | 昭和48 | 米子鉱山全面閉山となる |

:: 次のページ >>