2023/11/19

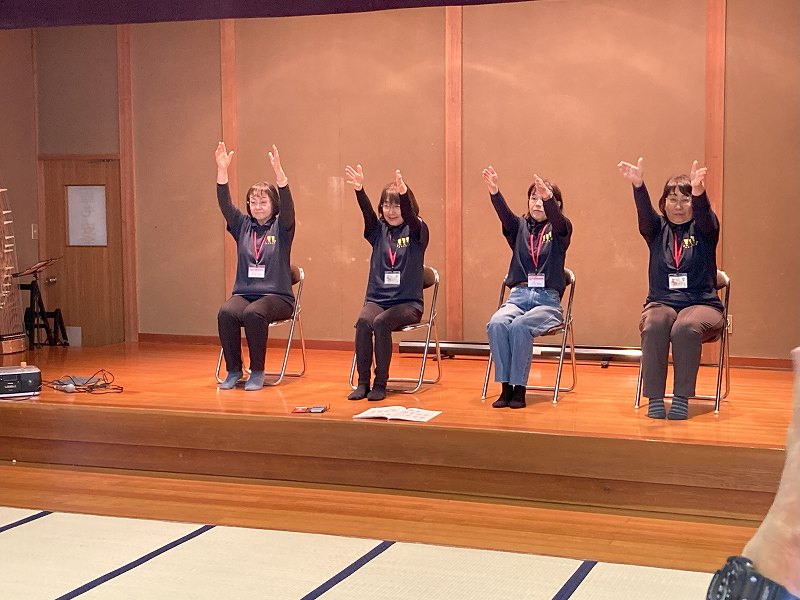

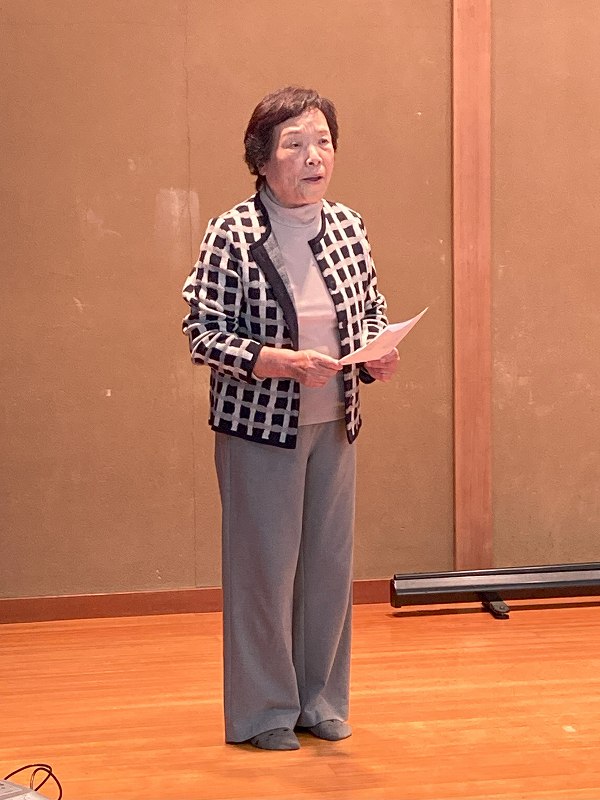

相之島ふれあいサロンミニミニ文化祭が開催されました。

午後1時30分より相之島公会堂においてミニミニ文化祭が行われました。

区長のあいさつから始まり、保健補導員さん4名の指導による健康体操では出席者全員が一緒に手足を動かし元気に体操しました。次の演目は、律詩連吟コンクール全国6位入賞の三木元子さんによる詩吟「故郷の」。迫力ある吟に出席者は聞きほれ感動しておりました。次は相之島の琴演奏グループ「ハニーズ」のお二人による「日本のわらべ歌」「夕やけ小やけ」の演奏が披露されました。琴が奏でる昔ながらの調べを聞きながらとてもゆったりとした気持ちにさせていただきました。そして最後は剣舞。「武田節」と「川中島」が凛々しい剣士と若い二人の剣士により演じられました。

出演者の皆様、ふれあいサロンのみなさま、清流会のみなさま楽しいひとときをありがとうございました。

2023/10/30

新嘗祭および大祓いが執り行われました。

朝夕肌寒さを感じる季節を迎え、河東相嶌神社の木々も紅葉が進んでいます。

このようななか、10月29日に今年の収穫に感謝する「新嘗祭」と万民の罪・穢れを祓い清め新生を期すための「大祓い」が各組役員の方々により執り行われました。

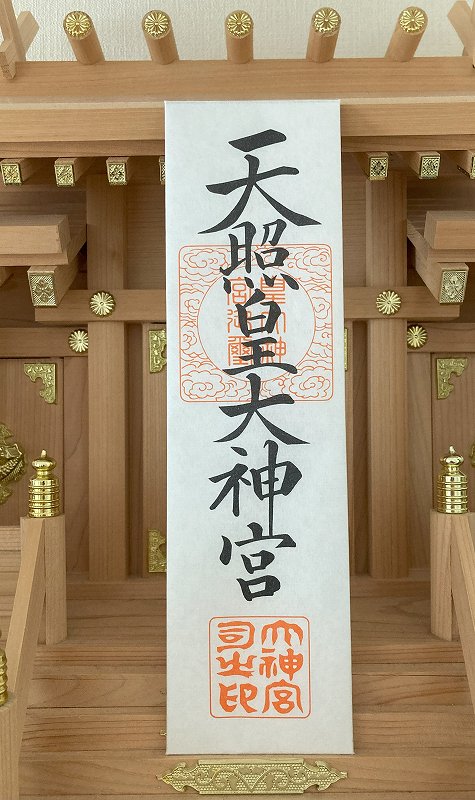

また、伊勢神宮のお札である神宮大麻「天照皇大神宮」も区民のお宅に配布されました。

なお、各家での人形をした形代でのお祓いの方法は、①形代に家族の名前・性別・年齢を記入。②形代で体を撫でる。身体でどこか悪いところがあればそこを念入りに撫でる。③形代に息を3回吹きかける。これで形代が身代わりとなります。

今回も小布施町逢瀬神社の久保田宮司様からこれらの謂れについて教えていただきましたのでご紹介いたします。

「新嘗祭」とは

新嘗祭は、ニイナメサイとも読みます)これは当年の五穀豊穣を祈念する祈年祭と対称となる祭祀で、秋の収穫感謝祭のことです。

農作物全ての豊作(当時は特に米)・商業・工業・全ての産業の繁栄を神に感謝する祭。我々庶民とっては「例大祭」が重要な祭祀ですが宮中ではこの新嘗祭が最も重く、ひたすら神々に感謝を申し上げるものです。宮中においては毎年十一月二十三日に執り行われ、この日は勤労感謝の日と定められておりますが、戦前は新穀感謝の日とされていました。

「大祓」とは

大祓は元来六月と十二月の晦日(月末)に全国の神社で執り行われます。万民の罪・穢れを祓い清め新生を期すためのもので、夏(六月末)に執り行われる祓は夏越の祓(ナゴシのハラエ)。年末に執り行う祓が大祓(オオハラエ)と呼ばれており厳密にいうと祭ではありませんが、年二回大祓式を行います。形代(カタシロ)といって紙の人形に罪・けがれをうつして川へ流す行事や茅の輪(チノワ)をくぐって罪・けがれをはらいます。

因みに「水に流す」という言葉がありますが形代を川に流す事が語源とされているという説もあります。

「伊勢神宮」とは

神道の本宗であり日本国の総氏神。天照大御神を祀る皇大神宮(内宮)と豊受大御神を祀る豊受大神宮(外宮)を中心にした別宮、摂社 末社、所管社、別宮の125社の総称のことです。他の神宮と区別する為に伊勢という地名を付けて呼んでいますが我が国で「神宮」と言えば伊勢神宮のみです。尚927年に編纂された延喜式神名帳に記載され正式に神宮と呼べる神社は茨城県の鹿島神宮と千葉県の香取神宮の三社のみです。

「神宮大麻(ジングウタイマ)」とは

氏神様や崇敬神社の神札は単に「お札」と呼びますが伊勢神宮の神札は神宮大麻と呼びます。又祭事の際に神職が参列の方々をお祓いする時に使用する細い串に紙が幾重にも下がっている祓い串の事を「大麻(オオヌサ)」と申します。皆様が通称「おんべ」と呼んでいるものです。字は同じで読み方が違っていますが、これには理由があります。伊勢神宮の「おんべ」は紙ではなく麻が使われております。そのお祓いに使用した際の麻を細かく裁断し箱に詰め和紙で包み「一万度御祓大麻」と記されたものが神宮大麻の原型です。その様な事からお札ではなく大麻と呼ばれています。神宮大麻はお手元に届いた際は薄い和紙で包まれておりますが、単に汚れを防ぐ為のもので剥がして神棚にお祀りするのが正式です。

因みに12月の事を師走と申しますが、伊勢神宮下宮の御師(オシ又はオンシ)が全国に大麻を頒布する為に忙しく走り回る様子が語源とされています。その御師の方が直接祭事を司っていたのが小布施町の皇大神宮です。明治期に御師制度が廃止され現在の皇大神社となっています。同時に全国の各神社が氏子の皆様に神宮大麻を頒布する様になりました。

2023/09/18

例大祭が執り行われました

9月16日に、新しい幟用ポールのもと、当たりまえの日々を神様に感謝しおもてなしをおこなう「例大祭」が各組役員の方々により執り行われました。神楽保存会のみなさんによる獅子舞も奉納されました。今回も小布施町逢瀬神社久保田宮司様から「例大祭」の謂れについて教えていただきましたのでご紹介いたします。

例大祭は、祈年祭、新嘗祭とは違い全国の各神社によって祭日が達います。春に行うところもあれば、夏または秋に行うところもあります。

祭日は、その神社の祭神に縁故のある日や、その神社に因縁のある日を選んで定めるからです。神社で最も大切な日が、この例祭です。「例」を古くは「ためし」と言いました。「ためし」とは「恒例」の意味です。神様に申し上げる祝詞(ノリト)ではこの「恒例」を「つねのためし」と読んでいます。「つねのためし」とは「初めて神様をお祀りして以来、毎年変わることなく」ということです。神社によっては、一番初めにどのような理由で神様をお祀りしたのかが解からなくなっている場合もありますが、毎年繰り返して「祭」が行われてきたことだけは確かなのです。何としても毎年そうしなければならぬ理由があったのです。

それは、「おかげ」への感謝で、多くの人が神様の「おかげ」で健康に暮らすことができ、幸せであったと感じていたのです。

「ありがたい」という言葉があります。「あることが難しい」つまり「まれなことだ」という意味です。では、何が「まれ」であったのでしようか。平穏無事に、不幸な境遇に陥らず暮らせる事、あたりまえの生活の中で健康に過ごすことができる事が、幸福であり、それが「まれ」なことと思われたからこそ「ありがたい」と感じるのでしよう。

現代に生きる私たちは、神様に各自の願いを次々と申し立てています。ところが先人の方々は当たり前であることが実は不思議で「ありがたい」ことなのだと信じていました。その感謝の気持ちは、神様への「おもてなし」という形で表されました。

神社の祭で浦安の舞・神楽や獅子舞・献灯等奉納し、神職が神様に神饌(シンセン)をお供えするのは、神様への「おもてなし」、つまり感謝の気持ちの表れなのです。

私たちの現在の生活の中でも似たことを行っています。遠くから親戚が遊びに来ると、精一杯もてなします。一番風呂に人れ、山海の珍味を用意し、一番よい部屋に泊める、といった具合でした。これとまったく同じように神界からいらした神様を丁重におもてなしし、喜んでいただくのが「祭」の目的です。神様は毎年お見えになり、「もてなし」をお受けになります。こうして人々を祝福なさって再び神界へとお帰りになる。先人の方々はそう信じて、「毎年の祭」を絶やさずに行ってきたのです。

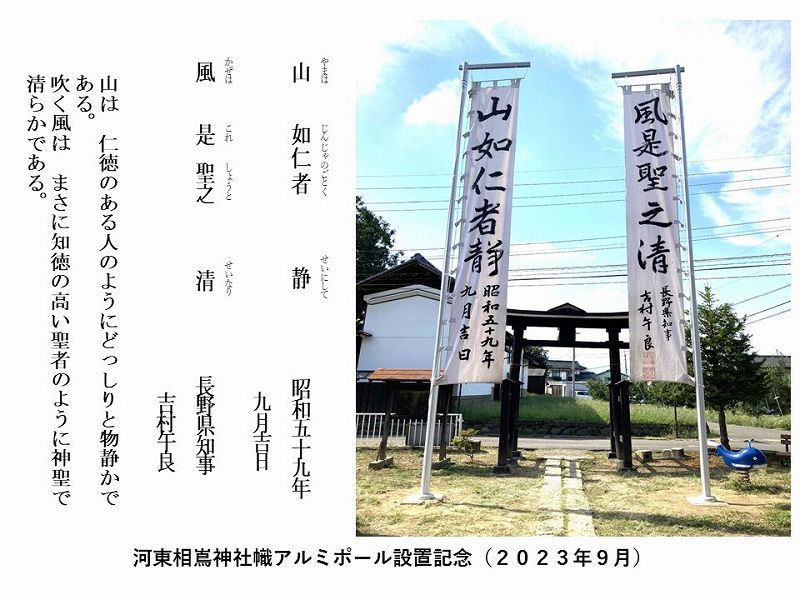

河東相嶌神社幟用アルミポールが完成しました

河東相嶌神社の祭事には境内に長さ10メートル程の柱を2本設置し、幟を掲げておりましたが、組長の高齢化や女性組長の増加などから、この柱を建てる作業が難しくなってきており危険性を指摘する声が上がっておりました。

このため、常設の幟用アルミポールを設置することとし、氏子のみなさま並びに区内企業様のご支援により過日設置工事が無事終了いたしました。お陰様で今後の祭事には安全に幟を掲げることが出来るようになりました。ご協力誠にありがとうございました。

今回設置しました幟用アルミポールについて、河東相嶌神社へ奉納するため9月16日に竣工祭を執り行いました。

2023/09/10

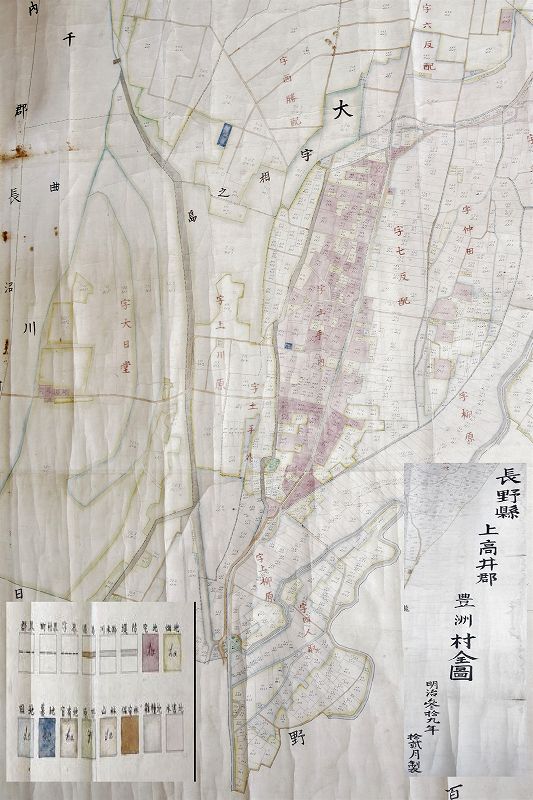

「長野県上高井郡豊洲村全図」(明治39年)デジタル写真掲示のお知らせ

相之島区には明治39年(1906年)に作成された「長野県上高井郡豊洲村全図」が保管されています。この絵地図は今から110年以上前の相之島、小島、新田、小河原、高畑など当時の上高井郡豊洲村の河川、住宅、畑、道路、墓地などを色分けしたもので、3m×4mの大きさで巻物になっており、木箱に保管されています。作成者や作成された目的は不明ですが、当時の様子が想像できる相之島として貴重な古文書の一つと考えられます。

このころの日本は日露戦争が終結しポーツマス条約が調印されたころで、須坂市は製糸業が繁栄していました。豊洲村の資料によると明治27年の世帯数は365、人口は2021人でした。相之島、小島地帯は八木沢川、百々川が二、三日の雨降りで逆流氾濫し千曲川の洪水氾濫をしばしば受ける水害地帯であり、豊洲村はかんばつに悩む扇状地帯と洪水に苦しむ氾濫地帯に人々は生活していたようです。

今回、この絵地図を区民のみなさんにご覧いただくため、相之島地区のデジタル写真を作成しました。集落の南端から北に向かって土手があり東側に宅地が広がり西側の千曲川の「船橋」の付近にも宅地が見られます。この写真は第一公会堂小会議室に掲示しましたので機会があれば是非ご覧ください。

:: 次のページ >>